|

角度轉換後 回想起在去年的十月底所做的決定,那個時候是找不到原因和答案的自己,可以肯定的是,對的,我非常喜歡肯亞,在未來的日子裡我一定會找一個機會再次踏上這片帶給我非凡意義的大陸,承接的是在二零一八年的夏天,我在這裡收穫的驚奇之旅;我默默告訴自己,我不能因為喜歡就回去,志工勢必承接著責任與膽識,我要能確信自己可以做些什麼,我才有資格,向那些即將擁抱接納我們的人們,充滿自信而且堅毅地說:嗨,我回來了!如此,在一開始是不負責任地接下了領隊的任務,我還沒想清楚,怎麼能帶著一群從未前往肯亞的、溫暖的孩子們,去到五個時區外的肯亞,時間不斷推著我向前,龐大的資訊教育任務內容,新加入的社區創新工作坊,每一個不確定的點,都緊緊抓著我們不放,什麼樣子才是最好,我們是不會有答案的,無不在訓練著我以及這群孩子,短短八個月的時間,我們要怎麼創造「可能」,是最困難的難題;在台灣的每一刻,只能憑著不斷的與當地溝通與協調,還有我們每個人無止盡的付出;志工永遠是雙向的,不會有單純的你給我,這趟旅程,絕對是資源共享的過程,「合作」是我堅信解決所有問題的答案。只能告訴孩子們,在志工的過程,一切隨時會不斷的變動,踏上他方的土地,我們是來自遠方的外來者們,謹守著當地的信念與規則,是我們的重要指標,沒有什麼是最好,只有好還要更好,當你做到你自己都滿意的時候,就會是對當地最好的付出,而非侵擾。 一年裡我從團員變成了領隊,開始思索,以前是別人告訴我怎麼做,現在我要變成指引方向的人,從第一次造訪肯亞變成回去肯亞,也從肯團在當地扎根的第四年邁向第五年,憑著一八年在當地吸取的養分,我不斷將其灌溉之一九年的團隊,我堅信著,因為同理與努力,以及改善,我們可以讓一切變得不一樣,即使少到無法明說,但站在現在,回頭觀望以往的基礎,再放眼於未來更多的五年與十年,一切都不斷地在改變,肯亞以更好的姿態顯現在每一屆的團員眼前,我們勢必不斷的調整計畫內容,期待所有的任務可以符合當地的確切需求。 非洲不是一個國家 非洲對於身處亞洲的我們來說是神秘而遙遠的存在,因為不了解以及偏見,許多人會把非洲稱之為黑暗大陸,甚至單一化、國家化;事實上,非洲是世界上的第二大洲人口數也是世界第二多的洲別,在這裡具有至少五種的氣候型態,並擁有豐富生態資源與礦產資源,同時也是世界古人類和古文明的發源地。單一國家化,對於位於非洲的五十四個國家來說並不公平,不同種族與語言是形成不同國家的關鍵,簡單的說,每個國家都是特別的,擁有令人印象深刻的一切,而坐落於東非的肯亞,只是我窺見這塊神聖陸地的一角,但是已是令人驚奇非凡。 再次降落在肯亞的土地,熟悉的感覺在踏出機場的那刻突地迎面而來,好像沒有甚麼不一樣,需要幾天才能習慣的肯式英語,當地朋友親切溫和的笑容,Ugali和Chapati的香氣依舊,那是屬於肯亞的氣味,但是網路卻悄悄的在一年內從H+,變成了4G+。赤道通過的肯亞,樣貌多變的令人著迷難忘;首都Nairobi 是個典型的大城市,幾棟高樓矗立在這,國家博物館、最好的大學也在這,路上的塞車不容小覷,就像一個路口可以待上幾十分鐘,少數可見的紅綠燈,從紅燈轉綠再變紅,我們依然在這,但看見了路邊多了許多的中國面孔,監督著工程;而後到了舒適涼爽、可以看見東非大裂谷的Nakuru;接著進到寒冷潮濕的丘陵地區Nyeri,這是肯亞茶葉和咖啡產出的主要地區,而後擠上衛哥的車搖晃著、震盪到地景全然不同的地區—Samburu,今年的路相比去年,難開得很,司機衛哥說這是因為過多外來車輛對於地表產生的破壞,確實是,從沒有訊號變成網路滿格,想像著一年中的Wamba小鎮,可能歷經的過程;但這裡依然是蒼茫而裸露的紅土大地,寬闊的大地一望無際,偶爾見到尖銳而硬氣的巨岩聳立,這裡一年只下三週雨,符合我們腦中典型的肯亞形象,但令我震懾的是,在這裡的蒼涼中,我看見了最偉大的人們⋯⋯我們來到的是Wamba城鎮的周圍,開車開了好久,路過好多駱駝和乾瘦的牛羊,我們車駛在看起來沒有路的沙地上,揚起厚厚塵土。終站停在具有最大內陸湖的Kisumu,這裡的潮濕與炎熱,造就了發達的漁業,同時鄰近於烏干達的邊界市場,欣欣向榮而充滿活力;我們在這片令人著迷的土地,寫下四十二天的故事,開心的難過的,充滿自信、失望的、無力的,是我們這片土地替我們生活刻下的印記,故事不只屬於我們,更連結著這片土地以及在上頭用心而不假思索,舒坦活著的偉大人們。 資訊教育與志工服務 進行資訊教育是團隊一路走來的終極任務,今年帶著一百台的桌電與七十台的筆電,我們造訪了三所學校進行合作,教導學校的孩子認識電腦的用途,如何使用基礎程式是我們一如既往地開始,今年團隊並確實地加入了種子教師計畫,由課程股規畫出一系列的問題檢測與電腦維修,是肯團對於維持電腦教室運作的一大改變,唯有確實讓電腦老師具有獨立的能力,資源才會發揮最大的價值,在過去的回訪經驗,多數發現,因為肯亞學校的人事變頻繁,又可能學校面臨財力困境,學校的電腦老師被調至他處,初來乍到的老師並未被交接到團隊提供的電腦,因此一間電腦教室便流於形式而無用,如此團隊思考,若能將運作電腦教室的責任,提升至學校的管理階層,而不再只是以規範與合約形成桎梏,確切地令學校感受電腦帶來的助益,而非只是一種財產型態,將能大幅提起電腦的被使用率;而「自主營運」這更攸關到長期的人才的培養與經驗的累積,因此我們渴望著與當事者、進行溝通與合作,在初到學校的會議上,我們看見三所學校對於團隊的信賴與尊重,也是我們對於三所學校在未來的資訊教育價值體現上,具有強力的信心:三所學校除了校長與電腦老師與會,接邀請到了BOM(Board of Management)的主席抑或成員參與會議,在無常的人事變遷後頭,唯有董事會是屹立的,當我們將發展資訊教育,共同合作的理念分享給更多學校成員得知,我們知道,我們的資源投注終將有遍地開花的一天。 我們也發現,「模範學校」的概念對於學校來說是一劑強心劑,當我們讓學校相信,電腦是可以讓孩子們獲得更多知識背景的資源,與政府的升學考試相輔相成,因為在肯亞只有學過電腦的孩子才能報名電腦關科系的考試項目,便會形成一股原動力,這是一個強大的信念,學校一旦相信了,自己為學校孩子規劃完善確實的電腦課程,進而與團隊合作,共同努力的狀況下,我們可以在未來帶給學校更多的可能性,不只是架設電腦教室,更可能是進一步的區域網路一或是廣播系統,如此互信的過程,便是肯團與學校合作後的最佳體現,相信自己可以做到的時候,人們往往會盡自己的全力去達到自己所相信的,這份信仰將會帶來無可限量的樣貌。因此,我們與學校說明模範學校的概念後,Bishop Abeiro的校長Mrs. Rose更主動說明,會為女孩們排定固定的課外電腦使用時間,電腦的價值如此應運而生。最美好的事情是,我們與學校一同相信,教育永遠是最好的投資,我們無法改變肯亞,改變學校,我們沒有資格與能力,但我們能透過教育互相學習,「合作」永遠是解決問題最好的方法。 沒有答案的賭注 「走出去,做些什麼,你永遠不知道會帶來什麼影響。」應該是今年工作坊計畫的最佳註解。今年是肯團在肯亞的第五年,也是我們進到Samburu的Wamba小鎮的的五年,在過去的四年當中,我們以訪查學校是否具有發展資訊教育的潛力為初衷,但無垠的荒漠至此仍舊需要滿足的是迫切的生理需求,足夠而穩定的水源,安全無虞的食物,然後才是其他,我喜歡這片土地生機萌芽的樣子,即使土地貧脊得令人絕望,但是當人們美麗的歌聲迴盪在教堂裡,是生活的熱情與動力,步出教堂回歸日常,就是不斷的放牧與找尋水草供養家庭;這對團隊,我們將他視為分水嶺,過去四年的積累,我們總該從中獲得一些甚麼,志工的過程是視野與心靈的開拓與成長,這是一個最像我們印想中非洲的地方,但資訊設備的建立,在這片土地上可能會造成的是更大的消耗與壓力,學校的太陽能應該先提供給學生上課所需,教室內缺乏的課桌椅卻是孩子們仰賴學習的工具,資訊資源的投入,也就是建立電腦教室必會造成現有資源的分配與剝削,我們不該如此;因此,這事關團隊在這裡可以做甚麼?因為該做點什麼才是我們的本分,單純的體驗對當地來說並不公平,更進一步地,我們渴望與當地對話,走進社區才能了解真實的樣貌,想像是沒有作用的,對話與溝通,行動與付出,才足以支撐我們可以來到Wamba的理由。肯團第一次開啟與資訊教育沒有絕對關聯的社區創新工作坊,我們期望透過當地青年的口中,獲得一些甚麼,這些什麼是團隊在未來再次進入Wamba的資本,以了解社區做為出發點,由社區地圖出發,我們逐漸探討在當地的問題,並與之並進了解形成的原因,試圖抓住一點線索,去找到解決的方法,這些青年大多已經進入大學,離開小鎮進入外在的世界,所以回來有了深刻的想法,然而所提出的問題卻龐大的令人挫折,包括了政治、地理、交通、農作、教育,甚至是文化與觀念的困境,多是社會結構與生俱來的瓶頸—對外交通困難形成的延誤就醫、車程遙遠而造成外來農作的物價高漲、男孩在成為青少年後必須繼承家中的畜牧大業而要放棄學業、甚至校園中氾濫的毒品問題,就像那便宜不過的大麻煙捲,甚至是老師販賣給學生的無語事實。這次的工作坊,怎麼評估成果的優劣極難,但真切的是,我們終於跟當地的人們建立起連結,坐下來兩個下午的討論,可能得不到答案是我們舉辦工作坊的賭注,但我卻覺得無比值得,認識了彼此,才會有下一步,在進到這裡的第五年,清大肯亞志工團終於當地人口中聽見真實的故事與現實,會不會再有下一次,以及下次還能做些甚麼現在的我還無法說的清楚,但是形成連結是點亮未來合作契機的希望,團隊是微小的,當地的人們也是微小的,對抗時代與社會的洪流,無以抗衡,但是至少,我們該做點甚麼來試試看,或許在未來那個試過得自己可能遍體鱗傷,但是卻心滿意足地確認自己嘗試過的戰績。這也是我對於這次Wamba工作坊的感恩與解讀。 而跟Dedan Kimathi University of Technology的創新中心DeHub的交流與連結令人無比振奮;這次團隊試圖邀請了來自Nyeri學校的老師們來到資訊教育推廣工作坊,經過反思,團員們提出了由非電腦專業的我們來帶領討論可能不夠切中要點,過於簡單的討論主題對於老師與DeHub修習資訊相關科目的學生來說不夠邊闢入裡,但是我們可以肯定的作用是,工作坊已經形成一個「平台」, 同儕的影響力在這裡發揮作用,有電腦的學校已經在構築出一幅拼圖,而其他還沒能趕上腳步的學校,透過接觸與交流,知道了該怎麼開始,符合了電力、師資等等的條件電腦教室才能被設置,甚至老師們可以在教學上面互相討論,Bill是Gachatha High的電腦老師,在參加完工作坊,他興奮的主動提起,可不可以建一個群組,讓老師們互相聯絡,資訊共享,那一刻,工作坊已經是無法被取代的起源,讓這個地區的資訊教育形成夥伴的見證。同時不得不提起的是協助我們在當地運營電腦檢修的團隊DeHub,在團隊回到台灣的同時,這些肯亞的學生們便承接起我們監督與協助ㄉ地學校的責任,以委託的方式,這些以資訊教育為專業的學生們得以一展長才,更令人屏息以待的效應在後頭—肯亞的一群學生,即將成為站在第一線的執行者,跳脫台灣於時間、距離、文化的限制,我相信,資訊教育的互助將因此以最有效益的形式,生根在肯亞這片土地。 美好背後,無力與現實 在今年度的旅程中,因為領隊的任務而接觸了更多除了學生以外的人們,參與肯亞生活的角度也多變了起來,往往會突然發現另外一種社會的現實,其實有時候某個角落,是不美好而令人無力的。明年開始,肯亞政府將施行新的學制,從原先的8-4-4(八年小學、四年中學、四年大學)改制成2-6-3-3-3(兩年的學前教育、六年的小學、三年的初中、三年的高中、三年的大學),這對於肯亞學生來說是個生機蓬勃的轉變,縮短了小學的時間,意味著學生可以在中學時期便開始接觸自己喜愛的科目,如此多元化的分壘給予孩子們更多對於未來職業的想像,但也因此而在小學課綱中加入了電腦課為必修科目,這意味著團隊往後的服務對象可能將擴及小學,是個須因應政策而轉變的任務;但這項政策帶來的影響卻對許多學校形成一定的壓力,孩子們固然從小學接觸資訊教育是個契機,然而學校是否能夠供應給孩子們這份資源卻成為一大難題;在肯亞,教育是東非區域中極好的國家,人人皆有受教育的機會,甚至在政策面便可看見,公立中學是可以免費就讀的,而在路上的學校數量龐大便可見得,國家深知知識就是力量,然而所謂的上行下效,政府如今提出了資訊教育普及化的政策,卻無法供給更多的資源給予偏鄉學校,學校如何自個存活;如同先前的Digi-School 政策,政府提供平板給予公立的小學,但卻沒有辦法提供延續性的師資教育,以及相關網絡設備,大多數我們看見的,不過是學校把這些平板電腦深鎖於櫃子中,於此同時,位於資源缺發的區域一或是私立學校,將承受更大的負擔,貧富差距因此惡化,這是團隊無力的地方;同時,卻也成為我們該不斷努力的方向,如果團隊能夠將政策困境視為契機,怎麼去擴大我們的服務資本,影響我們所能影響的人,與之合作,或許就是最好的藍圖。 在非洲這片廣大的土地上擁有許多難題,再聚焦到肯亞上,我們看見許多困境,可能是結構上的,包括社會的貧富差距過大、社會的人治觀念強烈,時常人事轉換令人措手不及、種族多元而意見相異,這些問題並非一夕之間就能改善,更何況是訪客身分的我們,毫無理由去插足別人的生活,但我們同時也觀察到,這片土地正在使盡全力的努力,學校積極的尋求資源,如此與之扶持,就是團隊的方向。 記得我們在Kisumu的司機Peter在前往Busia的漫天紅塵中,告訴我,他是一個NGO的共同創辦人,開車只是他副業,後來才驚覺他是某個新訪學校的董事會主席,但他未曾告訴我們這個事情自我們去訪他們學校之前,勤勞的開著車領著我們到兩三個小時外的到學校訪查,總是活力滿滿的與我們閒聊,卻從不開口詢問資源,或是自衿,謙遜的、熱情的,做好自己的責任是我在Peter身上學到的事情;如此的他,創辦的NGO是關於Kisumu的社區發展計畫,他問到,我們有沒有發現在白天裡,本是該工作的時間,卻有許多壯年人在路邊坐著無事可做,他們不是少數的一群。在肯亞,有百分之三十到四十左右的壯年人口因身體勞動力不足,抑或不願工作,Peter說道這也是肯亞在天然資源充足,又位於東非良好位置的狀態下,為什麼仍舊無法成為鼎盛國家的原因,太多閒置的勞動力無法推動一個國家的進步向前;我不禁好奇的問,那麼這些人口怎麼生存呢?國家是不是會提供一些社會福利?答案是否定的,反而是社會上的百分之二十的青壯年人口才享有福利,他們是已被大公司聘用的菁英,也就是有工作的人將享有更好的福利制度,依造比例原則,我以為這會促使更多人驅動的網工作邁進,因為一旦擁有工作,代表著將做想更多的社會資源,但是,在那其他的百分之八十,他們覺得自己從來不會成為那百分之二十的一個,因為不相信,所以信念在還沒來的及萌芽之前便被自己掐死,這是肯亞政府還來不及改善的事情,卻是真切的國家現實,不禁想起衛哥說,非洲有石油、有礦石、有人力,為什麼仍舊是第三世界的國家聚集地,因為Feeling,大家靠著情感支配生活,心裡舒坦了,但生活卻變得些微困頓。這是來自遠方的我們無法企及的現實,這才是我們美好旅程背後的樣貌,可能離我們內心的價值有了差距,但沒有絕對的好壞對錯,這是肯亞人、非洲人的生活方式,尊重與習慣是我們對於這片土地的承接,更感謝的是在這四十二天裡,這片土地承接了我們,理直氣壯而不後悔的活著,是我們最該學習與讚嘆的偉大情懷。 做你能做的 「做你能做的事情」是在這趟旅程中最震懾而無法忘懷的話語,與我們分享體悟的是來自台灣屏東市的錢韻中牧師,她在三十年前隻身來到了肯亞,而後與丈夫在肯亞首都Nairobi第二大貧民窟Makuru建立了小學,為了那繳不起一般學校學費的學生,帶來另種活著的可能;可以肯定的是,光靠著勇氣與無懼是沒辦法達成的,那是一個房子排列雜亂無章、電線亂牽,找不到穩定水源的地方,在那裏水費與電費都比一般市鎮區域的來的貴上許多,誰擁有資源誰就是主宰者,因為這是一個政府不予承認的地方,被看作汙點的地方,孩子們如何苟活,因此原則與能力才是最重要的標的,而這正是前牧師在拚命三十年後,有許多學生上了肯亞最好的大學後,最大的體悟;要幫的事情太多了,幫都幫不完,不如找一個你所認同的、所愛的,栽下去用力地做,就像錢牧師的辦學,政府要收賄不然就不給土地,每天就去坐在辦公室裏頭,後來家長都一起來了,對的堅持會成為無以言喻的偉大力量,家長不願意交學費,認為讀書沒用,就慢慢的說服,一切慢慢的溝通慢慢的說,急不得,用行動證明,孩子學習了讀書寫字可以參加考試,經營起來的是家長的共同榮譽感,或許這就是那句話,最好的詮釋。 如此,不禁思索起,以發展資訊教育為初衷的我們,能做的是什麼呢?讓我想起團員們的提問,當地人是不是覺得我們很有錢?孩子們總會問我們,從肯亞到台灣的機票多少錢?手機在台灣的價錢是多少……等等問題,孩子們不帶任何惡意,只是純粹的疑惑。或許「給予」的過程,本身就該經過設計與思量;也就是說,其實很多的當地人,還是覺得我們跟他們不一樣;即使我們從來不曾如此思想,也曾因為不經意而透露,我們穿的衣服、拿的手機,甚至來到這裡,穿越9301公里的距離來到肯亞,並提供電腦,本身或許便令當地人覺得我們是挟帶資源的人,這是一個顯然而無法避免的難題,也是身為志工勢必要思考並與之共存的困境;可以肯定的是「朋友」是解決一切問題的開端,肯亞的美好,其實也是坦然,無論好壞與否,他就那麼顯然的攤在那兒,情感的流動會傳達出善意,善意就是解開既定印象甚至是偏見的關鍵;同時,起心動念的善意不是唯一的解方,或許應該稱之為做為志工的配備,一套確切的系統或許是彼此合作而不被誤會的必須,當我們提供給學校資訊教育的資源,學校提供我們在執行任務期間的食宿,建立共同的橋樑才是平衡彼此位置的方法,唯有在雙方處於相同的位置上,我們才能夠「對話」,相同的立足點便是延伸相同信念的源頭—完善的資訊教育是開創孩子們無數未來的基石;但是在建立這個立足點前,我們不能懼怕,怕我們本身擁有資源是一件「錯誤」的事情,很多時候我們不喜歡被過度包裝與保護,因為這必會造成隔閡,阻絕了與當地融為一體的可能,但是這是身為志工的心理建設,把自己不斷的縮小,變成不是自己的時候,志工的實踐便失去本意,勇敢接納自己與當地的不同,建立自己絕對的原則與底線,然後就是「做你能做的」。 回歸志工的本質,唯有在培養足夠的能力我們才能夠具有能量的踏上他方的土地,不已自己的價值觀為主官為必然,以絕對的至善與明確的合作內容,與當地溝通與交流,傾聽彼此的聲音,離開時間、空間、文化的差異,我們不斷的與學校強調,我們是學生的身分,團隊的資源也是耗費長時間募集而來,我深信著,學校與團隊是最佳合作的夥伴,當理解與信任一旦達成,會形成「我們」,不會再是你跟我,而是團結著、堅忍不拔的成為彼此勇者,對於未知為所畏懼。 為甚麼回來?

在歷經了四十二天的旅程我找到了答案,為了甚麼而回來答案;很慶幸我再次踏上歸途,在肯亞的日子裡,因為角色的轉換,面對的是異於身為團員時看見的事物,想了很多很多沒有答案的問題,不斷的假設與嘗試是領隊的日常,快速的以多方角度思量,盡可能地找到對團隊與當地擁有最大利益抑或最小傷害的方法,做決定以及承擔風險是一場冒險,卻幫助我們找到自我覺察與成長的方法,這是這片土地教會我的事情;與肯亞的朋友有了更深的連結是我最大的幸運,遇見這樣一群刻案與溫暖的團員是最大的感謝。記得在團隊即將結束四十二天的旅程踏上歸途,團隊顧問Eddy告訴我:「你們這屆的團員特別的不一樣,好像隨時都不會累,活力與笑容在他們身上閃閃發光,還有這次的服務過程,沒有任何的服務學校有私下的疑惑或是詢問,因為團隊已經與學校做好了百分百的聯絡。」這,是最好的稱讚。一群年輕的孩子們,踏上遙遠的路途,執行未曾經歷過的計畫,從一開始的惴惴不安,惶恐而沒自信的樣態,轉變成與肯亞學生們興奮地玩在一起,流利地開口說出自己原先不甚熟悉的英文,歷經超過兩百五十天的淬鍊,團員們已經是全然不同的個體了,在生命的故事裡,感謝團員們為團隊與當地寫出一段精彩絕倫,但保持如一的是溫暖的心以及願意為他人築夢的體貼,多麼地令人驕傲而愉悅,因為是你們,肯團才能一直好下去。在團員們看到孩子們因為準備考試被學校限制,四年級的學生無法參與電腦課程,團們們主動提出:我們是不是能夠為他們上一堂專屬於他們的電腦課?我慶幸,帶了你們來到肯亞,善良與同理的本質,將使這群團員永遠閃閃發亮。 來的了全新的環境裡,我從來不敢說我們做了多麼偉大的事情,我們不過是做了,我們看見的、我們可以做得到的事情,或許「服務」本身從來不是上對下的給予,而是兩個對象的彼此交流,我總是覺得:過程中,肯亞的人們給我們的東西,是心靈上與視野上的充實,往往比我們可以給的更多更多,如此,我們更該將自己升級到一定程度,這是我們能做到的。而在遇見不好的事情,承受事情變得更壞,是我當領隊的重要學習,尤其是當地人與我們要求資源時最為困難,因為我肯定地知道我不能隨意地給予,習慣的養成會是對於未來的姑息,仔細的評估才是對於我們帶來的資源與他們,最大的責任。如此的狀態,我常常問自己,會不會變得鐵石心腸,什麼時候對於需要幫助的人們不再以全然的溫情相待,但是我告訴自己如此原先自我價值的毀滅,或許是一場直接的學習,承諾不該隨意而造成枉然,如同我們反覆咀嚼的—志工的進場是為了退場,就像顧問告訴我的,這次他們特別有當顧問的感覺,有別於只是問他們問題,而是與他們「討論」,這一種互相的洗禮,「討論」才能化解自我價值,什麼是好的,什麼是壞的,都不該是斷然,該思考的是,甚麼才是「最適合的」;當我們以挾帶資源的方式進入當地,本該以合作以及交付作為告終,退場不該不捨。 最後,想起與DeHub的學生聊天談到,肯亞雖然貧富差距甚大,但是國家努力地想以資訊與科技之名趕上世界發展的步伐,因此世界上最方便的手機支付系統M-Pesa應運而生,而街上最多的便加值M-Pesa的Agent,我不禁疑惑,如果需求這麼龐大,為甚麼不設立自動化儲值機,這樣或許會更加的便民化,Victor和Rubern提出了全然不同於我的觀點,他們說,因為那些Agent,創造了超過上萬個工作機會,同時維持機器的營運將會花費更大的成本,其實,或許不是沒有想到,而是在評估過後做出取捨,我難以忘懷,我們的以為,不過是外來的註解。來自台灣的我們坐擁資源的同時,不是將資源一味地向外給予,自以為在做一件好事,不過是自我欺騙與滿足,我們是不能改變所前往的地方,只有當人們自己想改變時,才能具體實踐而無懼;肯亞之旅給予當地的是一個看見不一樣視野的機會,電腦只是一個契機,並不代表著全數的未來,但是當契機一被重視,將會成為無可替代的轉捩點。 這次的回來,是下一次回來的意義與招喚,因為看見與思辯,將成就一次又一次,不曾後悔而壯闊的旅途。

0 Comments

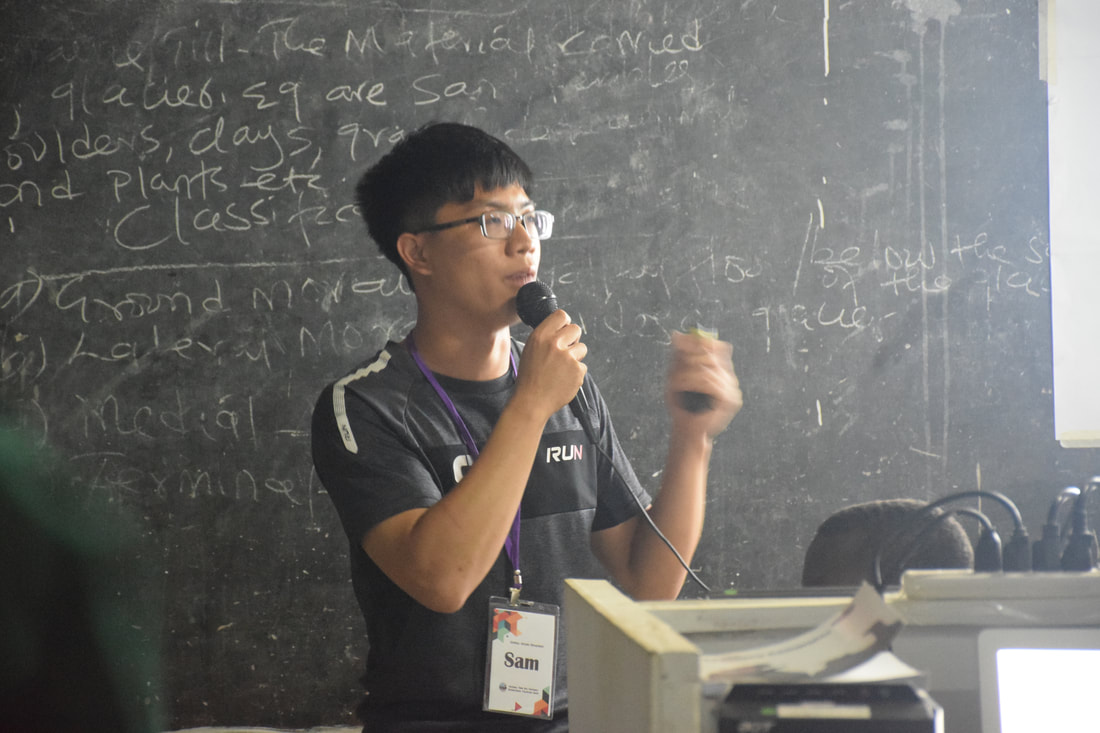

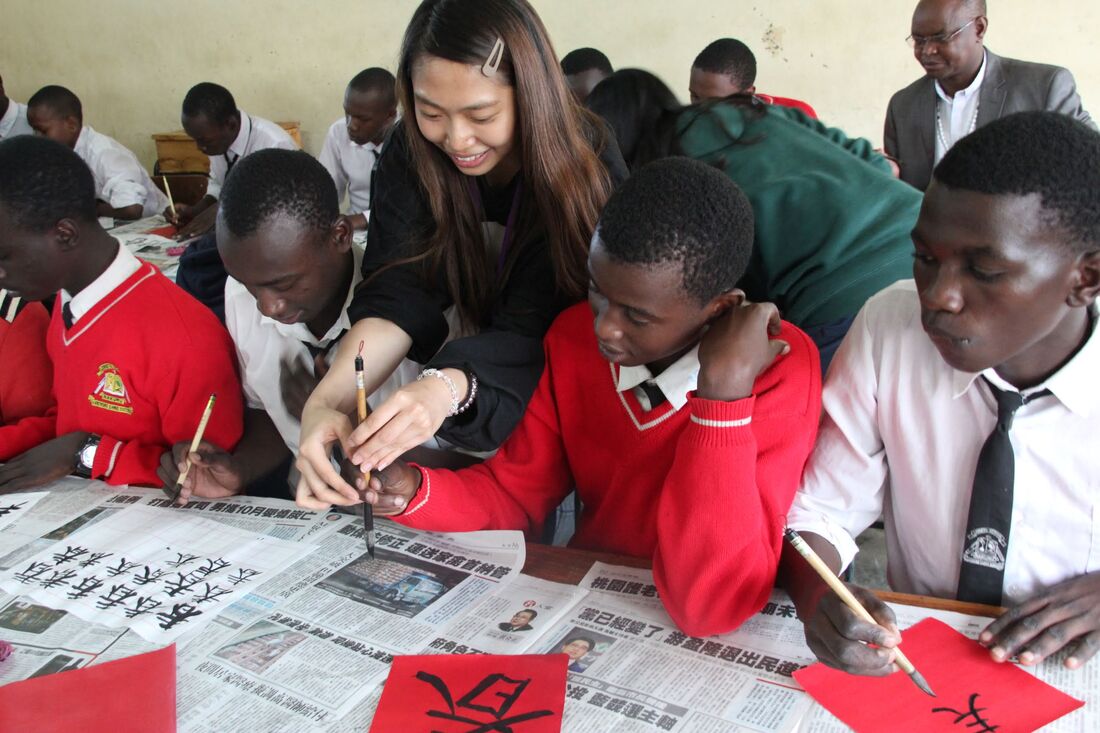

為什麼與我的為什麼 為什麼再次回來肯亞?這個問題在我決定報名領隊後不斷的提起,似乎大家對於會想要在去一次非洲做志工計畫的人充滿了好奇與質疑。2017年肯團回國後,持續的接收到肯亞當地的資訊,有些是好消息:合作的學校妥善的利用我們帶去的資訊資源,讓學生在升學表現上有更好的發揮;也有些是壞消息:同樣是合作的學校,對於我們幫忙架設好的電腦儀器卻因為人事的更動而失去好好經營的動機。不管是好或壞的消息,都讓我興起想再親自去看一看的念頭,到底哪些地方是做得好、可以延續下去的;那些地方是有所缺失、可以改善與吸取經驗的。最讓我印象深刻的一所學校—Christ the King Academy Girl’s Secondary School,在電腦使用報告中提到往年團隊對於學校帶來的電腦設備,讓學生得以進入電腦相關科系來追尋未來的夢想,這成為我想再回去肯亞的契機,我想再次拜訪曾經一起合作的校長、電腦老師,想好好了解他們是怎麼運用當年團隊帶過去的資源,想了解學生的學習就此有什麼改變,更想了解我們團隊的合作計畫到底能夠對於當地造成什麼樣的影響。 新計畫 今年在規畫所有計畫時,我與領隊欣芳花了無數個夜晚與志工前輩們討論,只為了讓今年度的計畫能更貼合當地的需求,也為了讓我們帶過去的資源更永續的被利用。在一兩個月激烈的討論後,造就了今年的計畫與往年比起來豐富許多,有些是為了嘗試新計畫,有些則是為了針對往年可以改善的地方做修正。今年新增了兩個新計畫,其一是為了達到宣傳資訊教育的目標以及讓當地同一地區的學校達到交流的目的,我們在Nyeri地區舉辦了資訊教育推廣工作坊;而另一個在Wamba地區舉辦的工作坊,則是為了更了解當地的需求,因為Wamba這個地方對於更為基礎的民生需求還有所不足,因此對於團隊來說需要先更了解當地有哪些需求是可以一且解決,進而達到在將來可以發展資訊教育的目的。這兩個工作坊對於團隊以及我們在肯亞的顧問、朋友們都是十分新穎的,雖然富有挑戰確具有其必要性。很感謝團員們在籌備過程中非常認真的規劃,從討論的主題、方向到引導的方式,都深刻的探討;從活動的設計、簡報的方式到主持的內容,都反覆的修正。有時候會擔心團員們會壓力太大,但在他們撐過來後都很替他們高興,因為從全新而艱困的挑戰中,他們一定可以從中學習到很多很多。在台灣籌備了八個月之久,即使準備了那麼長一段時間,到了出發到肯亞、正式開始計劃之前,團員們仍然非常緊張的、馬不停蹄的完善自己的課程與工作坊內容,因為大家都知道唯有超過百分之百的準備,才能夠在不斷變化而艱難旅程中從容面對所有的挑戰。 意料之外與能力之外 在肯亞的計畫有風有雨,就像每年的計畫總是會有意想不到的發展與收穫,而這些「意料之外」正是肯團五年來不斷嘗試新計畫的原因之一,因為透過新的計畫,我們得以接觸到新的人際網絡以及新的發展可能。今年在Nyeri的工作坊,我們與清大的姊妹校Dedan Kimathi University Of Technology合辦, Kimathi大學育成中心Dehub的學生皆具有電腦專才,對於資訊教育的工作坊有莫大的幫助,而且他們也是從肯亞中學體制畢業的學生,對於現階段資訊教育的大環境有比我們團隊更深刻而有建設性的見解,再與他們互相熟悉的過程中,我們發現他們每個人都有自己的軟體開發專案,電腦見解獨到且專業,而他們的學生領袖在工作坊結束後跟我們提到:或許Dehub的學生有機會可以與我們學校的服務計畫合作,我們團隊可以提供基礎的電腦訓練課程,而Dehub的學生可以提供更進階、具有生產力的課程訓練,雖然目前沒有想到具體可以如何合作,但卻也讓我看到肯亞當地人加入我們計畫的可能性。「志工的進場是為了退場」這句話每年都會一再提起,而今年與當地的連結更加緊密,相信這能成為一個契機,引入當地更多的資源進入資訊教育的發展之中! 在Wamba的工作坊,原本我們設定的對象是中學生,最後因為一些緣故,來的大多是Wamba當地的菁英們,是一群大學生,Wamba工作坊的原意是想要更了解當地生活的情況,想要知道哪些是當地居民可以做的、哪些是我們團隊可以從旁協助的。來參加的大學生大多都已對於Wamba以外的地方有過生活經驗(因為要外出上大學),因此在討論過程中他們不斷的對於Wamba的問題作深入的探索,他們提出的大多是非常龐大難解的問題,有些是因為氣候、地理因素,有些是政策、制度方面,有些則是觀念以及文化的影響。最令我震驚的是毒品氾濫的問題,當地中學的老師竟然會販毒給學校的學生,簡直是不可置信,但這真真切切的就發生在與我們談話中的這群大學生生活之中。這次工作坊雖然多半是難以短期內有所改善的問題,但卻讓我們團隊對於當地的認知比以往都還要深入許多,這個結果既讓我們感到人力的渺小,也讓我們希望能夠嘗試在當地作些什麼,哪怕是先從一些小問題開始也好。 政策與需求 這次每個服務學校的情況不盡相同,學生有的害羞內向、有的外向奔放,但校方的態度卻一樣都很積極,學校跟我們說明年政府將改變學制,而電腦課將強制加入課綱之中,但是政府對於此改變卻沒有完善的配套方案,資源不足的學校明年仍然不會有電腦教室來上電腦課,即使是公立學校,城市裡的學校也會比在鄉下的學校早許多得到電腦教室的預算補助,在這政策下,在沒有電腦教室學校就讀的學生也將因此於升學考試中少了一個選擇。我想就是因為這樣,各個學校對於資訊教育的發展與需求更為迫切,這個政策就像一把雙面刃,逼迫所有的學校發展資訊教育,一方面加速了資訊教育的發展,一方面卻也讓資源相對缺乏的學校更為無力。對於政策的轉換我們無法改變什麼,我們團隊只能帶來改變的契機,並且與合作的學校們一同將這個契機轉為將來資訊教育發展的資本! 我眼中的肯亞

第二次來到肯亞,還是如同初次見面一般令人忐忑,一切都可以那麼的新鮮,那麼的令人感到興奮。吃到Ugali、Chapati、Samosa等當地食物仍然會讓我激動不已;看到野生的斑馬、獅子、長頸鹿我還是會像個小孩一樣拿出手機猛的拍照。上次來肯亞,我是一名團員,與當地的互動不那麼直接而頻繁,而這次前來的我,是以帶隊的身分來了解這個熟悉又陌生的土地。因此,我與每個結識的人有更為頻繁而深入的互動,對每個造訪的地方有更強烈而難以割捨的情感。在這裡與人交流時我看到的是熱情、朝氣而活力的眼神;造訪景點時我看到的是野性、自然而奔放的美麗風光。對於這片熱情如火的土地,我想我是深深的喜歡著。兩次來到肯亞,對這裡最深刻的認識是「變化」,肯亞的一切是如此瞬息萬變,政策的施行與建設的工程不斷的推出,而人們也為了各自的前途努力著。整個國家如同冉冉上升的朝陽,人民正孜孜不倦的準備一切,來迎接新的時代來臨。也許正是肯亞的生氣蓬勃,亦或只是與當地朋友的一句’’I will come back again someday!’’,會讓我再回到這片土地吧! 一直在想,如果離開熟悉的環境,我該成什麼樣子?即將邁入大學後半,縱使參與了許多活動,卻都無法在既有的生活圈有所突破。偶然在網路上得知招募國際志工的訊息,好奇的填了報名表單,順利通過面試,進入肯團。接著就是長達兩百多天的瘋狂籌備期,一方面要練習英文口說、準備資訊教育課程;另一方面,由於加入公關股,我們必須跑遍各家公司,進行企業簡報。這對我來說無疑是一項全新的挑戰,以前總想著默默站在一旁觀望,現在必須自己挺身而出,思考如何面對公司的主任和執行長們,一道道犀利的問題,一個皺眉一個抿嘴,每次做完報告都會有不同的收穫,而主任以及執行長們也都不吝嗇地給予我們計畫上的指教。 加入公關股最令人心頭沉重的,莫過於學校戶頭裡帳目上的數字了,還記得每周例會在報告本周進度時,總是會把拉道的金額換算成百分比並且留到小數點十幾位,只願數字稍微有些變化也能振奮人心。還記得剛開始打電話到各公司時,內心總是會感到那麼一點不好意思,但是在領隊們的不斷心理建設下,只要記得現在募得款又不是要進到個人的戶頭,並且清楚團隊的目標及理念,逐漸地建立起自信以及對於團隊的信心。如果說加入公關股最大的成就,那就是來自贊助商們的鼓勵以及信賴,在籌備的期間難免會質疑自己認為的服務是否真的能為當地帶來什麼幫助,而贊助商們時常會和我們分享一些志工經驗以及學長姐們的故事。最初加入清大的肯亞志工團就是知道因為一切的籌備必須都由成員們親自來完成,因此相信能從中獲得更甚於志工服務的成長,而這些經歷下來,確實加入公關股學習面對外界疑問時如何緊握自己的信念,如何找出團隊不同其他志工團的特色並呈現出來。帶著各界的支持以及來自台灣的愛心,身為公關股我們最大的任務就是帶回一個個精彩的故事。2019年六月,飛機在一片晴空萬里中降落五個時區外的非洲,我期待已久的肯亞之行。 肯亞是個迷人的國家,境內擁有許多壯闊的天然美景以及豐富的生態體系,然而在這美好風光底下,卻因為錯縱複雜的歷史淵源及錯誤的政策因素,使得許多地區無法享有平等的資源。車子沿著寬廣的大馬路行駛,兩側高樓林立,展現了東非第一大城──奈洛比的都市繁華,然而一轉彎,車子進入了狹窄的巷子,又是截然不同的景象:周圍的房屋由木板和鐵皮簡陋的堆疊著,低矮的房屋排列無序,擁擠而雜亂,在人群喧嘩吵鬧的背後是滿地的垃圾與果皮。這裡僅僅是肯亞第二大貧民窟Mukuru的外圍,貧民窟裡面是我們無法想像的生活環境。近年來由於城市發展迅速,吸引了許多尋求工作機會、卻無法負擔龐大生活開支的鄉村人口,於是在這裡非法築起房屋,居住在這惡劣的環境底下。想起在離開肯亞的前兩天,錢韻中牧師與我們分享創辦恩慈兒童學校的心路歷程。恩慈兒童學校便是設立於Mukuru,期望利用教育翻轉貧窮。牧師說,來這裡本是為了解決問題,卻發現更多無法解決的事情。我們這趟服務也是如此,在Wamba和學生討論了水資源饋乏、毒品氾濫等社區議題,縱使知道了問題的所在,卻依然無能為力。因此,就做你能做的吧!專心做你能做的,做好你能做的,剩下的,就讓這些受到改變的人去影響更多人吧! 與學生相處時多半是輕鬆愉快的,我用著生疏的英文溝通,努力理解對方的話語,我們交換著彼此的文化。儘管溝通的隔閡依然存在,卻發現快樂是不需要語言的。然而有些時刻,卻是沉悶的。例如在他們得知從台灣到肯亞的機票費用後,露出驚訝表情之時;例如學生偷偷跑來,問我們能不能送他一台單眼時;例如他們看到我們的手機幾乎都是iPhone之時。就是這些不經意之間,我們給了他們高人一等的感覺。在Loreto,甚至有老師問我們團隊:台灣有貧民窟嗎?的確,我們從台灣海運近兩百台電腦來到肯亞,是帶有資源的人,這難免讓他們覺得台灣生長環境優渥,我們瞧不起他們。就有學生問我:如果我們到台灣,會被殺掉嗎?因為我們的黑皮膚。那時聽到真的是又震驚又難過,我們本是希望藉由資訊教育,提供給這些學生更多未來的選擇,然而我們的到來卻又導致他們更加退縮缺乏,缺乏自信。此外,一路走來,我們總是受到校方與當地居民熱情的款待。他們總是把最好的留給我們。在這裡學生餐餐燉豆配烏咖哩,我們卻可以每天吃著飯和肉,雖然當地人堅稱這是待客之道,但這不禁讓我思考,志工,到底是什麼?我們真的有那麼偉大嗎?我們憑什麼獲得這些額外的禮遇呢?而這又更加深學生眼裡與我們之間的不平等,我們越想服務,目標卻離得越來越遠。 四十二天,有歡笑,有汗水。本就知道這是一場不斷告別的旅程,然而在真正要離開時,才開始懷念,懷念十四個人擠在衛哥小小的Matatu上,懷念每次去採購總是要買好多蘋果汁與優格,懷念與Loreto學生跳舞閒聊的歡樂時光,懷念Nyeri要大家乖乖排隊燒熱水洗澡的日子,懷念Wamba那讓人欲死欲活的道路以及成群結隊的羚羊及駱駝,懷念Abiero學生身上那鮮豔的綠,甚至懷念起正負兩小時都算是準時的肯亞時間。搭飛機離去那天,一位學生用WhatsApp傳了一則訊息給我:”Natasha, Mountain Never Meet, But People Do.”是阿,相信這並不是旅程的終點,而是一個開始。知道自己有多麼渺小,才會更努力的充實自己、更用力的活著。在告別別人的同時,我們也告別以前的自己,經過這四十二天,我們都成了與出團前不一樣的自己。

從高聳的大樓到由茅草築起的Maniata;從茂密的灌木叢到乾枯的土壤;從塵土飛揚的施工地到巨石堆砌成的高架橋。在東非最迅速在發展的國家肯亞,盡情的探索貪婪的吸收,這是我改與自己在2019年暑假的期許。 最初抱著一顆有何不可、嘗試嘗試的想法參加了面試,對於肯亞國際志工的瞭解只止於進行資訊教育。現在回想起來,或許生活中很多的精采時刻都是在抱著有何不可的心境下才能體驗到的美好。做志工這件事,並不需要有什麼很大的抱負,其實只要抱持著一顆好奇的心,其餘需要做的就是去思考沿途的所見所聞,你便會訝異因為一些反思所受到的啟發。當初一心想離開自己習慣的生活圈想要去看看世界的另一端究竟是怎麼樣在過生活的。但是時間推移到出團前的幾天,歷經了無數次的每周例會,和數小時的課程準備,另外由於加入了公關股,還有多次出公差的體驗,從新竹到台北,到各家公司報告團隊理念以及計畫,這八個月的時間過得異常的快,但這段時間卻也沒少了思考自己所追求的以及自己究竟能帶給服務對象些什麼。我們總是認為自己擁有電腦相關資源以及接受過不錯的ICT教育,但是當套入當地的教育體制時難道真的適合嗎?就這樣伴隨著這一個又一個的質疑前往了肯亞這個充滿可能性的國家。 在肯亞拜訪了許多所學校,當地對於教育的渴望以及家長和老師迫切希望孩子能夠得到最好的教學環境,都可以強烈地在我們所服務和拜訪的學校感受到。為了讓孩子能夠在好的教學環境下讀書,父母都會盡力將孩子送往寄宿學校,而也唯有在KCPE(國小畢業考試)獲得好成績,才能被學校入取。但是相對之下住宿學校的花費也更高,因此往往會聽到學校跟我們說他們雖然無奈,但是若是學生無法繳出學費就必須得強迫退學的狀況。雖然政府推行免費中學教育的政策,但是家長依然搶破頭的希望能夠進到這些學校。這也不禁讓我想到,在一次前往新訪學校的途中,與司機談話時,他提到了相較於其他大陸,非洲不但有肥沃的土壤又有豐富的礦產,各種天然資源,但是為什麼卻是世界上最落後的地區?他認為其一是世界各地總是有各種團體不斷的在為當地提供資源和協助,導致當地人許多都認為自己只要等著被協助就好了,工作什麼的太辛苦了,這並不是要說要各團體停止援助,而是在感嘆很多的當地人無法善用這些資源讓自己迅速崛起。其二,非洲的國家有許多的政局都是不穩定的,因此除了人民原本就不容易受教育,另外執政者也不太希望人民受太多的教育,以方便他們管理地方,並且讓人民感覺執政者就是手握所有資源者,只要遵從就能得到援助。這也是為什麼他認為現在能夠讓肯亞快速脫離現況的最佳辦法就是從教育著手。 這趟旅程,我們主要的住宿都是在一個源自義大利叫做consolata的教會提供的,在肯亞可以很清楚的感受到教會的力量,信仰是肯亞人很重要的生活組成,從家庭到學校無處不充斥著宗教的色彩。許多學校是透過教會的資金才得以成立,因此校內每周都會有彌薩以及時常的禱告活動,另外教會也贊助了許多成績優異的學生到更好的學校就讀。也由於我們的旅程時常是受到教會協助,因此我們的吃住都是被很好的照料著,特別是在吃的方面感觸最深。在肯亞,早茶是一天中很重要的行程,通常在早上十點左右,他們會停下手邊的是享受一杯熱騰騰的茶,而我們團隊總是能享用到奶茶以及咖啡,但是卻注意到學生喝的是某種糊類。午餐團隊吃的時常是米飯,但是學生們吃的是ugali一種由玉蜀黍粉製成的糕。其實這也是我們在肯亞遇到的一個很困難的點,我們總是會希望能夠跟學生們共同用餐吃一樣的食物就好,因此也有將這個問題反映給學校,但學校卻認為提供我們最好的這是他們必須做到的,除了是肯亞的待客之道更是對於我們的服務的回饋。我們總會希望能夠盡可能地消除學生甚至是老師們覺得我們是挾帶資源的人的這個情況,除了我們本身心態要正確以外,另外就是要不斷跟他們解釋這些電腦資源是多麼得來不易的,並非是我們垂手可得的物資,即便如此,卻依然會在無意間透露出我們的不同,例如學生們總是會很熱情的想要合照,然而在肯亞學校內是禁用手機的,因此當我們掏出手機合照時,一台台的iphone也讓他們議論紛紛。另外在一次向全校師生介紹台灣文化的時候,由於我們只將台灣美好的那一面呈現給他們,便有老師舉手問台灣有沒有平民窟。只能說,學生們熱情歸熱情,但是還是很難以避免的他們會覺得我們是來自優渥的環境的人們。 42天的行程,短暫卻影響深遠,八個月的籌備,漫長但卻感覺短暫。在肯亞,我看到了一群人在以不一樣的方式再過著生活,許多在台灣看似必需的資源和規範,在這裡顯得多餘,但同樣不變的是對於教育的堅持,這也是為什麼我相信清大肯亞國際志工團能夠在未來,繼續透過資訊教育帶給肯亞的學校一個更好的學習環境,也帶給學生們一個選擇不同未來走向的機會。

時間彷彿還停留在黃沙漫飛之中,我們搭著matatu,在顛頗的沙石路上搖晃著,前進著……從大一開始,我對於志工團就有偌大的嚮往,但衡量自己的英文能力後,怕會帶給團隊負擔,就遲遲不敢報名參加。一直到了大四,領隊告訴我英文不是最大的問題,只要有一顆熱忱、懂得合作的心,至此,我才鼓起勇氣,毅然決然地報名。 出團前,電腦課程的準備總讓我最為煩心,五十分鐘的課程,就等於要講五十分鐘的英文,當中又參雜著許多電腦的專有名詞,使困難度更為提高。為此我準備了整整三頁的逐字稿,一有閒暇,就會把它抽出來背誦。一直到肯亞當地,每每備課的時候,還是和逐字稿形影不離。對於團內事務,我主要負責電腦海運的部分,需要聯絡驗貨公司和海運公司,依著他們的指示,將團員們募集來的二手電腦登記型號並做最後的裝箱。我總被那些不斷往返的文件,埋首在書桌前,確認那些文件都是正確完善的。也常常為了耗時的裝箱,留守在地下室,與三五好友一起聽著歌,聊著心事,來搭配海運的裝箱。 但真正的考驗總在出團之後,事前準備的一切都只是預備,所有的安排都會因為當地的情況再做調整。比如教電腦課的時候,一些習以為常的電腦操作對於他們則是空白,我卻因為認為那些是基本知識而跳過,反而使他們越上越迷惘,因此我課後又大大的修改我的上課內容,使每一個步驟都更加詳細清楚。比如Wamba工作坊的時候,活動的前一天才得知參與者有異動,從原本以為的高中應屆生,變成大學生甚至還有已經在工作的人,使我們的上課內容又要再做大幅的調整。在台灣時所準備的東西,都是以我們想像中的肯亞去準備,但肯亞究竟是什麼樣子,只有自己親身到了當地去用心瞭解,才能夠更貼近他們的原貌。因此,在更深入接觸當地之後,往往會重新來過我們所計畫的東西,讓它們可以更符合當地所需。為了想更瞭解他們的社區,我們也會舉辦社區創新工作坊,討論社區中各設施、環境遇到的問題。以Wamba地區為例,由於Wamba的環境條件還不夠適合做ICT教育,因此我們選擇舉辦一個與社區相關的工作坊,從民生方面開始著手,讓居民能更瞭解自己的社會環境、社區問題,進而用最適合他們的方式解決社區問題。 Wamba是我們想像中非洲聚落典型的模樣,道路的兩側總是稀疏的灌木,所有的建物都蓋在黃沙之上,車子一經過,就會塵土飛揚,建物也幾乎是只一層樓,一切是多麼原始。在這樣的社區環境下,我們舉辦工作坊,除了想瞭解他們的情況,更想為他們的社區製造更多改善環境的契機。藉由我們準備的各地社區創新的個案,成功激發了他們對自己社區的關注與討論。比如水資源的部分,由於Wamba地區缺水,水價較高,當地因此實行了一個措施,較為貧困的人可以透過幫忙挑水、挖井,來換取比較便宜的水價;比如社區守衛隊的部分,肯亞也有類似台灣守望相助隊的組織,十戶為一隊,領導者會輪流當,但由於沒有配備武器,因此遇到可疑人物的時候,只能通報警察局。比如住宿的部分,肯亞大學生住學校宿舍或外宿的價格差不多,因此學生們多會選擇外宿,除了比較自由,也可以自己在宿舍做菜。 除了關心肯亞當地的社區概況,我們志工團的主計畫更在於「資訊教育」。我們總共服務了三所中學,幫他們蓋電腦教室,也教他們一些簡單文書軟體的使用,大部分的生活都在學校中度過。或上課,或打球,或談天,或逛校園,大多時間是與當地學生共享著。而這樣簡單悠閒的生活,反而令人難以忘懷,沒有太大的起伏,但時間好似被拉得很長,包括和當地學生相處的時間,以及團員間彼此相處的時間。我們成為了彼此生活的一部分,日常的一部分,再也無法輕易分割。 猶記在Abiero的最後一天,我們沒有排任何課程,只留了早上一小段餞別會的時間,想好好的告別。告別Abiero溫暖的女生們,告別她們認真上課的樣子,最捨不得的是,Abiero是我們在肯亞服務的最後一間學校,這一轉身離開,更是告別我們志工服務的最後時光,那些在台灣用心準備的課程、表演,都即將進入藏寶箱,深鎖在我們的心底。還記得前一天我上最後一堂課的時候,多希望這堂課可以永遠不要結束,彷彿我們就有理由一直待在這裡,與夥伴們繼續奮鬥,繼續刻骨銘心的日子。 餞別會原本想辦在室外的黃土地上,讓全校共襄盛舉,可惜天公不作美,滂沱大雨讓我們只好改在室內,一間間教室與學生們道別。我們準備了兩首歌,一首是從Loreto學的Higher Higher,另一首是當地彌撒時會唱的Hosanna。一進教室,就是獻唱這兩首歌,作為告別的禮物,每當我唱到「Hosanna in the higherst.」的時候,就會情不自禁的哽咽,想到我們在肯亞服務的一切就要就此結束,是多麼令人百般不捨。而當我看到台下的女同學也泛著淚,握拳輕揉著濕潤的雙眼,對於這些真情流露的女生更是讓我們泫然淚下。在我們完成兩首歌的簡單表演後,許多教室的學生也回敬我們幾首屬於她們的歌。歌曲已不復記憶,只記得那是一首好似怎麼唱也唱不完的歌,音符爬到了山頂,又直落下山谷,高低起伏,像一陣浪,將我推去遙不可及的無人地方,但我也沉浸在那令人自在的地方。正要踩出教室時,身後有些學生叫住我們,回眸時,一張張圖文並茂的精緻卡片就這麼令人措手不及的遞了上來,對於這突如其來的驚喜,我們被感動得不能自己。她們真是一群很有感情的學生,短短一個禮拜的服務,或上課,或打球,或談天,或逛校園,所有美好的片刻,都化作了動人的文字記錄在卡片上,而能回味無窮。

我一直很喜歡一句話:「Mountains never meet, but people do. 」還記得在Nakuru的某一天,我們上到郊山山頂的觀景台,飽覽Nakuru的地景。一側是廣袤的原野,無垠無涯的草原正是我們想像中肯亞的樣子;另一側是個小市鎮,一道陽光剛好灑落其上,彷彿是天選之地。 有那麼一刻,我疑惑自己為什麼會出現在這裡,一切太過美好,而不真實。回過頭,看見團員們正和肯亞當地人在崖邊自拍著,相互笑鬧,我想我為彼此的相遇找到了答案。 穿越9301公里來到肯亞,憑著一本初心,想為肯亞改變些什麼。但我不知道,究竟有帶給了肯亞什麼;只知道,每當我做的事能被他們投以燦爛的笑容,一切都值得了,這是屬於我們最美好的相遇。團員們爽朗的笑聲,揉合在挾著青草味的風中,飄盪至未知的遠方,那是等待我們前行的方向。 在大一就參加國際志工團其實從來不在我的計劃之內,當初也是全憑一股衝動就報名了面試,選擇肯亞也是單純覺得到非洲國家當志工很酷且一定是很特別的經驗,就這樣,我在毫無經驗且內心充滿不確定的狀態下進入了肯團。 肯團幾乎佔據了我大一下的生活,籌備期的時間長達八個月之久,現在回想起來,從拉贊、海運、準備課程和四次的試教以及無數次的例會到正式出團,我們真的一起經歷了好多好多,一開始其實對肯團並沒有很大的歸屬感,也對自己沒什麼信心,感覺有好多不確定性,要到一個完全陌生的國家從事一個自己不拿手的事,尤其我的課程又是我從來沒接觸過的樹莓派,樹莓派又是今年第一次執行的新課程,子計畫的Nyeri工作坊,擔任桌長帶討論我也沒有經驗,各種擔心與害怕是出團前一直伴隨著我的······。 每一次例會的討論與閱讀的文章讓我對於擔任志工有更多的反思,在四次的試教中我也漸漸地看到自己與團員們的進步,大家都對自己的課程越來越熟悉,但儘管如此我卻仍無法肯定的說:「我準備好了!」但我想,我們永遠不會有準備好的那一天,但我們必須相信:現在,就是最好的狀態。領隊們也常常告訴我們:到了肯亞會發生什麼突發狀況誰也不知道,我們隨時都要保持彈性。 到了肯亞之後,一切都非常的新奇,舉凡天氣、生活方式、食物都與台灣有很大的不同,還記得剛到奈洛比時,我們到超市辦電話卡並買一些生活物資,那是我們第一次走到肯亞的大街上,我印象非常深刻,光鮮亮麗的高樓大廈與沒有柏油的泥土路形成強烈的對比,這也是我第一個發現肯亞的問題(這也許也是許多非洲國家的共同問題):雖然有光鮮亮麗的摩天大樓,但基礎建設卻仍十分不足,這是變相發展的結果,而這個現象在ICT教育上也可見一斑,在基礎電腦使用與知識不足的情況下學生們就先接觸了智慧型手機。在這一天我也看見了肯亞最普遍的大眾運輸工具Matatu,車上擠了非常多人,沒有車門,有些人的半個身體甚至露在外面。我們也有一個非常有趣的發現:路邊有許多地攤賣著各式各樣的東西,他們的靴子不是一雙一雙的賣,而是要從許多只有一隻腳的鞋子中挑選兩雙長得比較像的湊成一對。 到了Nakuru,我們正式開始了我們的服務計畫,father,brothers與學校的老師們都非常熱情的招待我們,他們在一大早就會準備奶茶和早餐拿到休息室給我們,中午也用心的準備美味的午餐給我們,因為擔心我們吃ugali不習慣,學校甚至會專程為我們準備白飯或其他主食。Loreto的學生們都非常認真,在這裡的每一天都過得非常開心,我們有許多文化上的交流,我們對肯亞文化的基本認識都在這裡建構完成,在與學生互動的過程中,我也更加了解了肯亞的青少年,他們總是對我們充滿了好奇,也常常問到台灣要多少錢、要如何到台灣留學····等諸如此類的問題,也許是我們的穿著或物品,又或者是我們只呈現出光線亮麗的那一面給學生們看,讓他們對台灣充滿了嚮往,也常常讓學生們有我們較為優勢或我們跟他們很不一樣的感覺,在服務期間,這是我們常常遇到的問題也是我們努力想消弭的。 這次服務的三間學校性質都不太相同,有男校、女校、混校;有住宿學校也有日間學校,住宿學校的學生由於學校管得很嚴,學生們都非常有紀律,在學校的期間都是禁止使用手機的;日間學校的學生則較為活潑,可能因為較有機會使用3C產品,他們對於電腦的操作也較為熟悉。肯亞的學生們都非常的熱情,他們喜歡唱歌和跳舞,彷彿每個人血液裡天生就存在著律動的因子。 Wamba是我在肯亞最印象深刻的地區,藍天白雲與一望無際的黃土地,讓人心情都跟著遼闊了起來,路邊一群群的放牧羊群,這是一片尚未被開發的淨土,Wamba是一個極度缺乏水資源的乾旱地區,居民取得水資源非常困難,大多仍過著傳統的遊牧生活。在Wamba舉辦的社區工作坊讓我們有機會與當地的青年近距離接觸,也更加了解這個地區,在與Wamba人接觸的過程,我感受到了青年們對於社區的熱愛以及想對自己的社區盡一份心力的熱情。Wamba的星空是令人難忘的,是我這輩子見過最美的星空,由於沒什麼光害,每天都能看到非常清楚的天蠍座。在Wamba地區所參加彌撒也是我最印象深刻的一場,從每個人虔誠的眼神與宏亮的歌聲中我真正體會到宗教在肯亞人心中的重要性,宗教不僅是一個心靈的寄託更是他們生活的一部分。

42天的旅程聽起來好像很長,但真正執行了計畫才發現其實42天真的好短好短,我們試圖想在這短短的42天裡改變些什麼,但卻發現有更多更大的問題是我們所無法改變也解決不了的,雖然我們努力想試圖深入當地人的生活,貼近他們的需求,但我們卻必須接受身為外來者永遠無法跨越的藩籬,我想這樣的無力感與無奈也是國際志工所必須面對並學會與自己和解的,如同錢韻中牧師所說的:「做你所能做的。」在這趟旅程中,我真正體會了服務的本質及志工的精神,許多人對於志工的印象也許是不求回報的付出,但事實上,我所得到的卻比我付出的多出很多,每當看見我們所付出的一切被投以一張張真誠的微笑及一封封情感真摯的卡片,這是再多的金錢也無法買到的快樂與滿足。我想,在很多很多年以後我仍會記得,今年夏天,我們在肯亞曾經共同分享的一切。 肯亞,原本只是懷著來探索非洲這陌生且未知大陸的心情,想增廣見聞、開拓視野,而興致沖沖的報名了肯亞志工團,沒想到,開啟了之後一連串的冒險跟挑戰! 現在回想起過去大家一起奮鬥一起熬夜的那十個月時光,我仍然歷歷在目.寒訓時期,突然看到要講英文議題十五分鐘的我,我馬上就萌生退意了,後來告訴自己,不能退縮,該努力讓自己成長了!因此,我開始努力的準備這演說,雖然後來還是不甚理想,至少跨出了一小步.寒假時期還和夥伴去百貨公司和鶯歌募款,雖然那時大家都還不是很熟悉彼此,但為了團隊,大家直接在街頭募集資金,也因為了這幾次出遊,和大家慢慢變得熟識.下學期後,資金逐漸開始進來,身為總務的我,也開始變得忙碌,往返在課外組、郵局或是活中204之間,當我的手機跳出課外組的姊姊訊息,馬上點開,不錯過任何叮嚀和吩咐,雖然後來因為接近期中考,而感到身心俱疲,但也還好有領隊的加油打氣,也努力撐過來了.一路走來,雖然腦中曾浮現過放棄的念頭,但看到其他夥伴比我更加努力、更加疲憊,那念頭馬上就被打消了.二手電腦運來地下室後,大家開始了共體時艱的日子,從搬運電腦、確認電腦的情況、安裝軟體再到重新包裝,並編列每台電腦的號碼和順序,還有最後的運送.這是大家最忙碌的時期,但也是大家開始放下防備,卸下武裝,袒露真心、吐露苦水的時期,因為每次一待在地下室,一忙都是三、四個小時,常常會忙到半夜,就算隔天有考試,大家還是每天到清齋地下室報到,但在忙碌之餘,大家也會聊天、聽音樂,雖然忙碌,但回想起在地下室和夥伴們的回憶,還是很開心,令人難忘.再來就是Wamba工作坊,從寒假就開始開會的我們,雖然我們的計劃不斷地更改、調整,最後決定以社區創新來呈現這次的工作坊,忙著試教、期中考的同時,還得多騰出一些時間來做工作坊,對於Wamba這片土地完全未知的我們,上網努力查詢適合當地的個案,每個個案都在經過我們審慎的評估,最終才成為我們要介紹給當地居民的案例.對於這個工作坊,我們不斷的嘗試、不斷的調整,就是希望最後能完美的呈現.慢慢的,也快到了出團的日子,那時總覺得不敢相信,那麼多困難的事,大家都一起走過來了,和夥伴從陌生到熟悉,經過每一次的試教,大家的英文也愈來愈熟練,出團前我雖然有點緊張,深怕還有甚麼還沒準備好,也有點期待,準備了那麼久,我們終於要出發去我們的目的地──肯亞,不知道會有甚麼在等待著我們。 坐了長途飛機到了肯亞後,正式開啟了我們的旅程,我們的第一間要服務的學校就是Loreto Boys Secondary,在那間學校,我每次和他們打招呼,我總能感受到他們最純真的笑容,上課時,看著他們對電腦充滿著興趣,我能感受到他們眼神裡,充滿著好奇及熱切地想要探索電腦這未知汪洋的大海的念頭,在到肯亞之前,我總是在想,我們是帶著資源的人,我們真的有這個資格來改變他們既定的生活嗎,雖然對於這個問題,我至今都還沒有一個確切的答案,但看著他們對於探索新事物的興奮及迫切感,我只想盡我所能的,把我所有能教的都給他們,希望電腦只是一個契機,使他們能更有動力去學習,去看看外面的世界。因此,每次上完課的檢討就變得很重要,我都格外的認真,學生們專心的臉龐就是我改進的動力.他人看到的問題,夥伴給我的建議,我都會吸收,進而讓我的課程變得愈來愈好,在後來的第二間、第三間學校也都是如此.在第三間學校時,雖然有些學生很調皮,上課不太專心,會一直和同學談論,但有些學生卻很認真,學會之後還會教其他尚未跟上進度的學生.在課程結束後,我也會請學生給我一些建議,來改進我的課程,畢竟學生能不能吸收進去才是最重要的,而我每次聽到他們很享受電腦課、學習到使用電腦的技巧,我都非常開心.除了到學校服務之外,我們還有另外兩個主計畫,其中一個就是Wamba工作坊,在到Wamba前,對於這片土地真的完全未知,只能藉由領隊們的言詞,憑著碎片拼湊出一些Wamba的雛形,而時隔一年,領隊們的印象也不一定正確,我們都不知道真實的情況究竟如何.到了之後,沿途的風光真的和其他鄉鎮好不同,一望無際的莽原地形,非常壯闊,沿路還有許多的單峰駱駝,拖著緩慢步伐,一步步前行.風一吹過,馬上捲起一塵風沙.晚上時,夜晚的風景也美不勝收,星星多不勝數,滿天的星星散布在天空,如寶石般閃耀,讓人忘卻煩憂.雖然Wamba比起其他地區,資源相對匱乏,但也因為如此,這裡的生態都還沒有被破壞,這裡有個是最純樸、可愛的居民,在Wamba,這裡的生活真的很愜意,會使人放慢腳步去仔細瀏覽身邊事物的美.而為期兩天的工作坊,我覺得自己做得不夠好,還有很多地方要改善,但最後的工作坊是有所收穫的,至少我們看到了當地居民的真實需求和需要被改善、重視的問題,很多時候並非是居民沒有注意到問題或是不想改變,而是無能為力,對於很多問題最根本的原因還是資金,但至少這個地區正在逐漸改變,一樣的風土民情,但有愈來愈多的學生能夠到外地去接受教育,我們志工能做的相當有限,最後能改變的還是只能靠當地居民,而最根本的方法就是教育,愈來愈多Wamba的小孩能到外地去上大學,我們是樂見其成的,藉由教育,他們就有能力回來改善他們社區的問題,我能看到那顆輪軸正在轉動著驅使著。

隨著工作坊的結束,這段旅程也將到了尾聲,雖然早知道這段旅程就是不停地在說再見,每一次的離開,我都會回望著那間學校、那個地方好久,因為知道可能一輩子都不會再來了吧,所以總想著看久一點,把每一幕都深刻印記在腦中,學生們或是Brothers的一顰一笑,我想我是一輩子都不會忘記.很慶幸遇到的是肯19的大家,過程中多少會有摩擦、爭執,但是因為大家互相體諒、包容,我們真的都走過來了.我們可能因為工作、因為學業、因為家庭,不太能夠再見到彼此,但我知道大家都是為了甚麼而努力著,也許在很多年之後,和成員們會在不同地方遇到彼此,大家站在不同的工作崗位上努力著,也許這些記憶會逐漸變得模糊,但看到了照片回想起了過去的時光,我想那些回憶始終存在,等著我們去喚醒,那些片段也會逐漸地變得清晰。 一晃眼,兩百多天的日子就這樣過去了,猶記得剛加入肯團時,總覺得壓力很大,一方面是無法調適自己生活的節奏,因為每件事情對我而言都很陌生,幾乎都要從頭學起,像是設計軟體,在加入設計股之前我一竅不通,但我必須得讓自己在短時間內上手,我一直都記得我第一次做企劃書,兩面的一頁企畫書我花了一個多禮拜的時間做完,而之後五十面的私部門企劃書我也只花了一個多禮拜;另一方面是自己給予自己的期待,我是肯團中年紀最長的團員,又是股長,總會認為自己背負著一些眼光,應該給予自己更多的要求。 然而準備了許久的一切,到了當地才發現我們準備的只有十分之一,其餘十分之九都是不可預測的。所以習慣「規劃」、「已知」的我,當面對肯亞的「探索」、「未知」時,充滿緊張、不自在,但肯亞的感性和隨性具有著感染力,讓我屢次跳出舒適圈,告訴自己要相信直覺,因此在肯亞我嘗試了很多意料之外的第一次:我很慢熱,在陌生環境中往往是最沉默的一個,在臺灣幾乎不曾和陌生人交談,而在肯亞,出於好奇時不時就會有人和你搭訕,對話讓我們有了交流、連結,這些日常、普通的對話也是我們認識肯亞最好的方式;我沒有甚麼自信,很少在大家面前表演,但在肯亞,有太多太多讓你展現自己的機會,表演變成一種交流的日常,我在台上跳舞、拿麥克風唱歌第一次沒有緊張到呼吸困難。 肯亞很大,我們去的五個地方、三間學校都存在著很大的不同:第一個地方Nakuru,像台灣秋天般,是帶著涼意、乾燥的,我們住在一轉開蓮蓬頭便有熱水的單人房中,很像是住在旅館的體驗。而第一間學校是個住宿男校,老師的威權讓學生紀律且有禮貌,上課時學生的認真、專注也讓人感到很放心。我們安排了很多可以和學生互動的時間,文化交流、和學生一起唱歌跳舞,對我們來說是難能可貴的經驗。在這間學校我們很自在,只是校方對我們如賓客的禮遇,總讓我們備感壓力;第二個地方Nyeri,是帶著濕氣、微冷的,被濕氣入侵身體的大家在這裡便集體感冒了。我們住在有公用衛浴的地方,只是蓮蓬頭轉開的水溫偏冷,需要自己用熱水壺燒熱水,每次洗澡總會大排長龍。而第二間學校是個日間男女混校,我們只待了短短的三天,和學生沒有太多交流的機會,但學生上課時的不專心總讓人充滿無奈;第三個地方Wamba,是我們想像中非洲的莽原的樣子,是溫暖、乾燥的,我們在這裡也是住在有公用衛浴的地方,沒有蓮蓬頭,也沒有熱水,但好在氣溫偏熱,洗冷水澡還是舒服的;第四個地方Kisumu,鄰近維多利亞湖,是溫暖、潮濕的,我們住在當地的社區中的別房,共用社區的浴室和廁所,只是浴室和廁所中沒有自來水、燈光,要自己提水、照光,但社區的居民每晚總會幫我們提水、燒水和架燈。第三間學校是個住宿女校,因電腦教室空間配置、滿滿課程的關係,學生和老師上課都顯得有點吃力,沒有和學生有太多文化交流的時間,但學生卻幾乎給了我們每個人一些信聊表心意;第五個地方Nairobi,是帶著濕氣、空氣汙染的首都,我們住在一轉開蓮蓬頭便有熱水的房間裡,只是馬桶很容易漏水,時常導致如威尼斯般的水災,蔓延至走廊。 轉換了五個地方,我們也轉換了五次心情,不同的天氣、住宿、學校,我們總在適應不一樣的環境。老實說,剛開始真的很不習慣,不同於臺灣的衛生條件和教學情形,不禁一直比較之間的差異,也不禁一直比較這五個地區和三間學校的環境。但後來仔細想想,那些較好的環境在肯亞只存在於那些擁有資源的人,其他的才是他們真正的日常,貼近他們生活的日常,那也已經是他們已經嘗試在能力範圍內給的最好的條件。我想,知足以及學習如何讓一切事物、自己的情緒和狀態隨時保持彈性和變通,那是我在肯亞最大的收獲。

我們在肯亞遇到了許多人、許多故事、許多現實,其中最令我印象深刻的是錢韻中牧師的分享:還記得那是我們在肯亞的最後幾天,還在沉澱、總結這些日子以來發生的種種,錢牧師前來分享她在貧民窟建primary school的故事,她提到肯亞secondary school的義務教育並沒有想像中的落實,很多小朋友從primary school畢業之後,即使成績優異,現實環境卻沒辦法支持他們繼續求學。當下我聽完,其實心情很複雜,更多的其實是無能為力,因為我們在secondary school推廣資訊教育,但其實很多人連上secondary school的機會都沒有。在臺灣可能看似稀鬆平常的日常,對他們來說卻是得來不易,我花了很多時間消化「資源」這個問題,在臺灣也存在著資源分布兩極化的問題,可是我們擁有相同受教育的權利。但同時錢牧師也說了「我們就是做我們能做的」,彷彿一句強心針,我們沒辦法一直給予資源,也沒辦法改變大環境,唯一能做的就是做好我們能做的,也沖散了一些這四十幾天來一直被要資源的複雜心緒。 「志工」的身分一直讓我覺得很矛盾,我們是帶著資源的人,大部分都待在學校,在肯亞看到的事情都彷彿套上了一層濾鏡,一切都很單純、美好,但同時也因為我們是志工而擁有這樣的眼睛,可以去看、去聽他們生活中一部分的真實,雖然只是一部分,可通過這些一點點的碎片,拚成了一些肯亞的形狀,那是這趟旅程中我覺得最珍貴的東西。 一望無際的大草原、光影搖搖欲墜的消失在無盡的晚霞裡,這是多數人的非洲印象,也是我最初的非洲印象。這些日子裡,我看見全新的自己、全新的肯亞。 為什麼出發?這是做為一名志工最常被問到的問題,記憶中我有很多答案,似乎一直都沒有一個確切的解答,但我想最重要的還是那個一開始想出走於現況的自己吧!身為一位初入大學的新鮮人,嚮往的不免是繽紛的大學生活,一直期許著自己能夠成為一個懂的分配時間的人,盡情的玩、盡情地學習,這樣的自己並不像其他人可能有著什麼遠大的想法,只是單純的想要更認識自己,做一些自己從未做過的事,走出去看看。 踏入肯團,迎來的是數不盡的挑戰,缺乏經驗的自己在團隊裡是個極為平凡的小人物,我總是看著身旁這些大三、四的團員發揮所長在適當的位置發光,他們總是能在最短的時間內提出很棒的見解,在他們身上可以看到各式各樣的光芒,有時候我會問自己,為什麼不等經驗夠了再來?很多時候,時間不會等待猶豫不決的自己,我從來都不是個勇敢的人,踏上這趟冒險,是我做過最勇敢的決定。我想就是因為這樣,我才能獲得無盡的寶藏,躡手躡腳地跟著這群夥伴,在前方一片未知的狀況下,開拓出屬於我們的道路,漸漸創造出屬於我們的節奏。 在籌備的日子裡,我們開過無數個例會,從試教、拉贊助、灌軟體、到海運樣樣自己來,希望能透過完善的準備來減輕對於肯亞的陌生,我總是想著什麼樣的合作才能貼和當地的需要,什麼樣的交流才能讓彼此獲得更多,但我永遠想不出解答,畢竟那是個遠在9301公里外的國家,一切的一切都只能等到親自踏上這片土地才能知曉。也就是說,再萬全的準備都不可能足夠,因此,具備臨機應變的能力是相當重要的事,因為這裡不是台灣,我們無法預設所有的情況,即便我們在腦海中模擬過再多次的上課情形、工作坊的突發狀況,唯有等到人在肯亞,才能實際體會。 抵達肯亞,步入日常,一直都是件不可思議的事。不知怎麼地,在肯亞好像能看見一些台灣早期的影子,不論是茅坑還是舊式電腦,抑或是路旁的新式建設,這讓我開始思索,難道發展的過程是一種套路嗎?肯亞以一定的速度開發,這和我們想像中的非洲有很大的不同,在現代化進程中的肯亞,有著必然的貧富落差,在Nairobi這座城市裡,可以看見高樓林立的光景,亦可看見肯亞最大的貧民窟,那樣的生活可說是天差地別,然而,相同的是每個人都很努力的用自己的方式生活著。 橫亙於南北半球的肯亞,氣候有著豐富多樣的變化,光是我們前往的五個城市,就有著截然不同的風格,從乾燥的Sumburu到濕冷的Nyeri。氣候影響著生活這件事是有目共睹的,亦是因為這樣我們才能看見多元的生活面貌,這裡有著42個族群,分佈於不同的地域,各個族群有著自己的文化、語言及面貌,因此,當地人藉由膚色及五官即能分辨他人所屬的族群,這樣的族群分佈對我來說是相當有趣的,它讓肯亞的色彩更加繽紛,在Kisumu的時候,當地人替我起了一個Luo的名字「Akeyo」,這在Luo語意味著「豐收」的意思,我很喜歡這個字樣,代表著在肯亞的一切,是豐收且飽滿的。 在肯亞的生活相當快樂,或許是因為自己是以志工的身份去認識這片土地,在某種程度上的保護網下執行服務計畫,食、住部份總是被打理得很完善,我認為文化上的交流非常容易流於片面,不論是我們向他們介紹台灣文化,抑或是他們呈現給我們的肯亞文化,這樣的文化必須透過一個極為水平的角度去相處,才能看見最真實的肯亞。「不能以外來的角度覺得他們必須要維持自己的文化」,這是賢雙姊姊在與我們分享的時候提到的一句話,正因為文化的流動性,才讓文化富有意義,做志工這件事光是善意是不夠的,必須審慎思考每一個行為是否會造成連環效應。還在台灣的時候,總是會希望能為他們的生活帶來改變,哪怕只是一點也好,所以對於自己沒辦法帶給他們一點什麼這件事有著十足的無力感,但經過這四十來個日子,即便想了沒有問題的答案,也不再感到無力,因為我知道身為一個外來者,從來都無法看見事情的全貌,問題本身即不是一天兩頭就能分析,背後複雜的結構因素往往是我們無從考量的,做自己能做的,便是志工該做的事。 太陽依舊會升起,而我們終將別離。與學生相處的光陰是這趟旅程中最美好的時刻,不斷修改的課程也因為他們熱愛學習的眼神感到無比欣慰,每節下課,站在教室外與學生擊掌是我們的日常,每一個接觸的瞬間,似乎都能感受到他們的熱情,看見他們的笑容,總覺得賦予了服務的意義,因為這些電腦,我們在彼此心中種下連結,我著實希望這些電腦,可以領著他們前往心中那片遼闊的土地。

黝黑的膚色讓他們在熾熱的陽光下特別耀眼,我喜歡拿著相機捕捉學生的每一個神情,彷彿這樣這個夏日的一切就能被留下,這趟旅程就像夏天的汽水,冒著泡泡隨著烈日的消逝而離去。我望著照片裡昏黃的光暈,想起那些在肯亞的日子,一句句爽朗的How’s your day ? 在耳邊徘徊,還有那句怎樣也聽不膩的Habari,總是一樣的開場,從陌生到熟悉再到離別,我們在時間與空間中相互交織,在經過的每一片土地輕描出我們的痕跡。我忍不住將影子走得越來越長,直到夜色抹去殘陽。Nenakupenda Kenya! 當生命迎向分岔點,你會選擇冒險犯難但危險,還是選擇平淡人生而舒適?我沒有一個正確的答案,然而至今卻持續走在自己堅持的道路上,或許是生性喜愛冒險,又或者僅僅只是不甘於平凡,在看到肯亞志工團時,內心便波起陣陣漣漪。我在尋找,尋找著更大的世界,尋找眼界外的藍天,更期盼自己能夠蛻變。一念之間,便按下了報名的按鈕,而我的心也因此觸動了滿腔熱血。 然而困擾著我的,其實一直都是英文能力,猶記得面試當天,雖然一切順利,但在最後英文的口試上,我卻猶豫了,顫抖的心與慌亂的思緒造就了顫抖的英文與不知所云的文法,可我不想放棄,一股倔強油然而生,硬著頭皮扯出一段話,雖然表面波瀾不驚,然而內心卻是害怕不已,直想著自己的失敗。等待,是一個漫長的過程,因為不能肯定、因為害怕,開始盯著信箱,無時無刻的刷新,當看到錄取通知時,內心是無法言喻的雀躍,這是一種肯定,也是一種邀請,更是開啟我對未來的憧憬。 籌備,最漫長的歷程,卻是一步步扎實的基本功,從拆解電腦到判斷維修,軟體置入到檢查版本,繁瑣而惱人,卻又不能馬虎,每一個待在清齋的夜晚,伴隨音樂與飛天般的紙屑,歡樂的度過了一個個煎熬的期中考,或許肯團就是另外一種精神支柱吧,撐住我不要傾倒於慌亂中,就像溺水的動物獲得一口氧氣般,得到繼續勇往直前的動力。時光冉冉,桌上的日曆就像雪片般的飛逝,而日子也逐漸逼近出團的日子,這時說不忐忑是騙人的,內心不斷對自己質疑,也對旅程質疑,害怕的是做得不夠好,害怕的是無法將自身所學轉化成教學,更害怕自己拖累整個團隊,無法做出貢獻,抱持這樣緊張的心情感覺就像琴弦上的細線,不斷緊繃再緊繃。 起飛,直到上機的那刻,我依然覺得自己身在幻境,沒想到一年來的籌備居然成真,自己彷彿身入夢境般不真實,轉機的時間甚至陷入深思,懷疑自己是否是一場夢境,居然能夠實現自己的旅程,這一切來的太突然,緊繃的心情在此刻頓時煙消雲散,只想著怎麼應付接下來的硬仗。然而接著得一切卻更是如光速般消逝,甚至來不及反應我便面臨即將結束的服務,過程中有悲有喜,從Nakuru地區的熱烈歡迎,到wamba工作坊自己的表現不如意,內心的壓力線不斷浮動,也讓我更忙著充實每一天,甚至忘記體驗當下的種種感受。 歸國,也是真正沉澱的開始,隨著整理手邊各種照片,記憶如同海水般湧入自己的腦中,再一次的回神便發現自己滴滿淚水,我想念肯亞了,或許我們僅僅只是看見他最美好的一面,可我還是想念他。懷念的是小孩天真無邪的笑容,懷念的是攤販間討價還價最後卻不失禮貌的交易,懷念的更是學生那可愛的關心與熱情的邀約。

還記得那天下午,正在整頓自己心情的我,刻意挑了一處偏遠的角落,爬上屋頂避開人群,聽著風聲傳遞而來的嘻笑聲,看著陽光從下午五點逐漸移動到黃昏,黯淡的金黃光芒輝映著翠綠的操場,偶爾還能聽見驚呼的聲音,我享受著,也逐步檢視著,自己最近的工作是否合乎期待,是否有好好努力朝著自己的目標前進,跟學生的相處是否有設身處地,對於老師的教學是否真的幫助他們融會貫通了,坦白而言,當下我對自己的服務成果深深不滿,也覺得自己在融入團隊、協助團隊上更是不佳,隨著思緒飄入低谷,我也不遏止自己的行為,只是任憑自己內心去譴責錯誤,然而這時耳邊傳來一聲招呼聲,恰巧有學生走過的同時看到了坐在屋頂的我,他問了一句我還好嗎,此時我也不知該笑還是該哭,也就淡淡的回了些話,然而接著學生便開始好奇的問東問西,我們聊著彼此的價值觀。看著通樣一片天空,我覺得是人間美景,躲避世界千萬煩惱;而他卻想越過藍天,飛過大海去到更好的國家。我們看著同樣一片天空,卻有著各自的千言萬語,而天空卻是無語,它廣納了人們心中的千縷萬緒。 我想,這就是緣分吧,我們透過彼此給予彼此一堂課,在這藍天之下,沒有誰是誰的老師,而是彼此分享生活酸甜苦辣,你有你的難過,而我擁著我的悲傷,卻都還是能夠開懷大笑,因為在藍天之下,也因為彼此都還有自己的夢。我深深的感動了,原來這是我再找的價值,雖然受限於語言,我們交流的有限,可彼此之間相互坦誠,沒有一絲虛偽,更不擔憂隱藏自己,那一刻我彷彿知道自己在找甚麼了,一直尋找的事物就藏在學生身上,是那種坦然接受自己與環境的心,是那種可以接受一切而淡然的態度,是那種懂了世俗變故卻又赤子之心待人以誠的自己,我又一次的捫心自問,自己是否真的有設身處地跟他們相處了呢?自己真的努力嘗試融入他們了嗎? 並沒有,但這次我並不再跌入谷底,而是開始學著接納自己,這是那個學生教會我的,生活充滿著許多苦難,然而我們大多也只能笑著坦然面對,我們會去爭取,用盡全力也要飛越天空,但我們也會接受,當展不開翅膀時我們便會笑著看穿天空,直至目的地,我們還是會抵達,不館花費多久,不管多少努力,就篹沒有了翅膀,我們仍然可以飛翔。自此我開始努力的練習對談,也開始強迫自己面對人群,或許失敗、或許跌跤,累了傷了但卻不想放棄,就如同他告訴我的一般。 肯亞,距離我們9301公里外的未知之地,從一開始以為自己是老師的身分,到後來接受到了肯亞當地的智慧,我想我無法忘卻那一抹笑容,因為那抹笑容交會了我他們的生存之道,他們如何接納自己的模樣卻同時不失去理想,而我也將再下一個路口選擇挑戰,因為如果沒有嘗試,世界就不會轉動,不試著找出其他方法,藍天永遠無法衝破,我是王柏勛,一個從教師身分卻深受肯亞教導的志工,我想我的路還不會完,因為還沒衝破藍天,因為還不是時候放棄! |

Categories

All

Archives

September 2019

|